おはようございます。

今日はこの話題に触れていきます。

『ワルイ心理学』

こんな表現がされているため

えぇ?そんな本読むの?

と思われるかもしれませんがとても内容は面白いものでした。

なので今日は

- 仕事で良い関係を築く為に

- 苦手な人との関わり方

- 話し方攻略法

について書いていきたいと思います。

皆さんの仕事についても明日から実践できる内容ばかりですので気になるところだけでも読んでいってください。

それではいきましょう!

let’s おにぎり!

目次

まずはじめに前提を述べておきますが、人は初対面の人を判断する場合、視覚情報(ノンバーバル)に依存しています。名刺交換よりも前に外見上の判断をされることを自覚しておきましょう。

皆さんは次の質問のされ方はどちらがいいですか?

ねぇ〜ねぇ〜

ここってどうすればいいの?

〇〇さん!

ここってどうすればいいの?

皆さんには、皆さんにしかない『名前』があります。

❌間違えられたら結構イライラする

⭕️呼ばれたら嬉しい

これはほとんどの人が思うことではないでしょうか?

しかし、良いことだけではありません。

〇〇さん!

ここどうすればいいですかね?

〇〇さん

今度ご飯いきましょう。

〇〇さん。

今日髪の毛決まってますね!

名前ばっかしうるさいわ!

名前を呼びすぎても

❌めんどくさい

❌うっとうしい

といった負のイメージになってしまう場合もありますよね。

こんな実験があったようです

初対面の男女で15分間会話をしてもらう。

男性は会話の中に

✅相手の名前を6回以上呼ぶ

ことを条件として実験を行いました。

結果、女性からは

❌ウソっぽい

❌馴れ馴れしい

という評価が得られました。

15分で6回以上ってイメージがつきにくいですが、何事も度が過ぎればデメリットというわけですね。

名前を呼ぶ際は大体5分間に1回くらいにしておくのがよいですね。

思い当たる人がいるかもしれませんが、以下の言葉には要注意です。

でも、嫌われちゃうよきっと…。

だって、〇〇くんがそういったんだもん

どうせ、俺がわるいんだろう…。

上図の太字は『D言葉』です。

あなたも口癖になっていませんか?

「でも」「だって」「だから」「どうせ」「ですから」

これらはあまり良い印象を相手には与えません。

友人同士の会話であれば問題はありません。自由に使ってください。

仕事の状況で相手を不快にさせるような言葉は避けるべきです。

そして、こういった言葉を使う仕事仲間には傾聴しつつ、そのネガティブさを打ち消していくような働きかけが必要ですね。

職場で全員が全員意気投合して仕事が行えるかというとそうではありません。

❌苦手な先輩

❌分かりにくい後輩

十人十色ですから合わない人は誰しもいるはずです。

ではどういった意識をしていけば良いのでしょうか?

まずはあなたはその人に対してなぜ苦手意識を持っているのでしょうか?

書籍では2つの考え方が載っています。

- 自分自身が相手の嫌な面を持っているから

- 相手が自分にないものを持っているから

皆さんも思い当たることがあるんじゃないですかぁ〜

僕ももちろん苦手は人はいます。

しかし、大事なのはその人の

✅意見や考え方

です。

いくら嫌いな人でも良き意見を持っていたりするものです。

しかもその意見、自分と同じ意見だったら…。

肯定してあげましょう。

肯定とは

→そのとおりであると認めること。また、積極的に意義を認めることです。

そうすればどうでしょうか?

おっ!こいつもお酒好きなのか!

今度さそってみるか!

あら。

私と同じ考えなのね!

なかなかやるじゃない!

ヒトはほめられて悪い気はしません。

こんな感じでほめられることで悪い気を起こす人はいません。

ビジネスにおける『ごまスリ』なんかも手段のひとつとして武器になると思います。

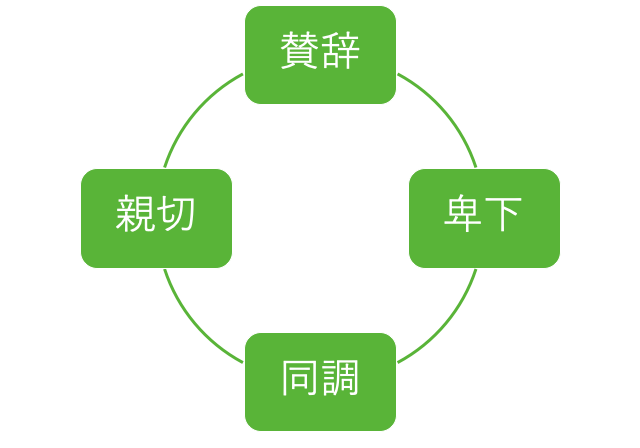

- 賛辞

→お世辞をいって、相手をヨイショする。 - 卑下

→自分を劣っているよう表現し、相手を持ち上げる - 同調

→相手の意見に合わせること - 親切

→相手の行動に注意し、相手に『特別』と思わせる

皆さんは苦手な人から頼み事をされたらどうでしょうか?

苦手な部下から書類のチェック依頼

↓

部下からの依頼を実行

↓

「あれ?なんで苦手なやつの手助けをしてるんだ?」

↓

「違う。俺はあいつを好いているからサポートしたんだ!」

というように気持ちに変化が現れてきます。

苦手なのにサポートをするという行動には『矛盾』が生じます。

その矛盾を自身で解消させようとする心理作用を認知的不協和理論と呼びます。

好いている後輩をサポート

→⭕️自然(協和状態)

苦手な後輩をサポート

→❌不自然(不協和状態)

というわけですね。

最後に少し仕事で講演やプレゼンなどを行う人向けに書いていきたいと思います。

僕も社会人6年目になりそういった講演などを行うようになってきましたが、皆さんもちろん緊張しますよね?(笑)

これだけ知っとけば大丈夫とはいきませんが、テクニックとして知っておくと良いですね。

皆さんは結論を最後に言うのか?寧ろ最初に言うのか?どっちでしょうか?

僕は今まで圧倒的に最後に結論を述べていました。

しかし、これがデメリットとして働く場合がありますよね?

皆さんも思い当たりませんか?

参加者が皆興味がある時間であれば、結論を最後に持ってきてもよいと思います。

しかし、

❌急に決まったプレゼンテーション

❌興味がない会議

❌嫌いな上司が行うプレゼン

などではまずは聞く耳をたててもらわなければなりませんよね。

そういった時は結論を先に述べることで良い時間になると思います。

貴方は相手に

✅納得されたい

✅信頼されたい

どちらでしょうか?

この商品は、

⭕️お手軽ですし

⭕️吸引力も落ちません。

さらには、

⭕️重さも〇〇gしかないんです!

ほうほう、とてもいい商品ではないかね!

これは完全に相手が『納得』した状態ですね。

では次です。

この商品は

⭕️吸引力は落ちない

んですが、

❌お手入れが大変

といったデメリットもあるんです…。

そーか。お手入れか。

デメリットだが、

よくそこまで考えているな。

これは『信頼』されるパターンになると思います。

場合によってはデメリットを伝える必要性がある場合がありますよね。

そこを的確に判断する方法は僕もまだはっきり伝えることができませんが、上記のテクニックを利用してうまく納得と信頼を獲得していきましょう。

今日はビジネスにおけるコミュニケーションの取り方や上司や後輩との接し方について書いていきました。

僕は今挟まれている世代で上からも下からも色々意見を言われます。

ベースの考え方は

どういう意見をいただいても

『これからどうするか?』

の精神でやっています。さらに今回のテクニックなどを駆使して職場環境は今後もより良くしていきたいと思います。そんな中おにぎりの評価はこちら↓

マンガ版ですので、相変わらず読む分にはとてもいいものです。暇な時間があれば、少しの隙間時間でも読むことが可能です。上司や部下との関係で悩んでいる人は是非一度読んでみてはいかがでしょうか?

最近職場のことでインタビューされたんですが、

仕事は趣味みたいなもんです

っていってやりました(笑)

1日8時間勤務を月20日使うわけですから、より楽しい仕事や環境に身を置いた方がいいに決まっていますよね。行動して環境に変化がなければ場所を変えてまたチャレンジしていきましょう。

今日も最後まで読んでいただき

ありがとうございました。

職場環境を改善して良き健康ライフを!

Good Rice!

能力を最大限発揮してもらう為に〜ディズニーから学ぼう〜

能力を最大限発揮してもらう為に〜ディズニーから学ぼう〜

ディズニーからは遊びだけではなく学ぶ要素が多くあります。